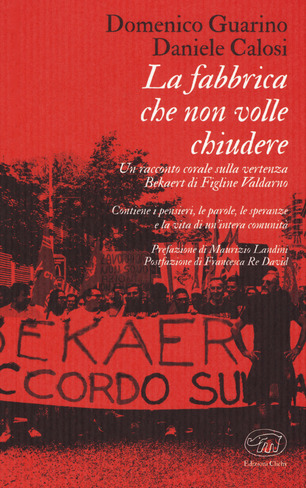

Recensione al libro di Domenico Guarino e Daniele Calosi

Il caso della multinazionale Bekaert, che nel 2018 decide improvvisamente di chiudere lo stabilimento di Figline Valdarno, è uno dei casi sindacali più rappresentativi degli ultimi anni.

Politica, istituzioni, società civile, furono coinvolte in una vicenda che, grazie alle innumerevoli iniziative dei lavoratori (comprese l’occupazione e l’autogestione dello stabilimento), ebbe grande visibilità mediatica.

Forse ricorderete che anche Sting, il 18 agosto del 2018, decise di portare la propria solidarietà ai 318 lavoratori in presidio permanente.

Come ha scritto Maurizio Landini nella prefazione del libro: “La vicenda Bekaert racchiude in sé tanti significati di ordine generale”.

Ad esempio, una decisione che, come capita sempre più spesso di questi tempi, giunge improvvisa, comunicata freddamente agli operai con una modalità crudele, vigliacca e arrogante; così come la scelta di spostare le produzioni dall’Italia verso la Romania e la Slovacchia, soltanto per risparmiare sul costo del lavoro.

Ma c’è anche un altro aspetto che va sottolineato. La forte reazione da parte dei lavoratori che decidono di non cascare nel tranello sovranista che induce a vedere nell’operaio slovacco o rumeno il proprio nemico. Al contrario, i lavoratori di Figline Valdarno comprendono bene che bisogna lottare uniti, che solo stando insieme è possibile ribaltare la decisione di una multinazionale potente e senza scrupoli come la Bekaert.

La posta è altissima. In gioco non c’è, infatti, solo la difesa del proprio lavoro e della propria dignità, ma il destino di una intera comunità.

Ed è forse questo l’aspetto che mi ha colpito di più del libro di Domenico Guarino e Daniele Calosi, il Segretario della Fiom di Firenze che ha seguito tutta la vicenda: la lotta di un gruppo di donne e uomini che vogliono difendere la propria comunità.

Questa parola, comunità, non so bene per quale motivo, improvvisamente ha iniziato a ronzarmi nella testa.

Non riuscivo ad inquadrarla e a definirla, i contorni sembravano sfuggirmi.

Che cos’è in fatti una comunità, oggi, nel 2019?

Il condominio di una grande metropoli è una comunità? Forse, ma spesso chi abita in un condominio nemmeno si conosce, tanto che a volte si fa pure fatica a salutarsi.

Un club, un’associazione di volontariato, un circolo ricreativo sono comunità? Forse, ma in questi casi, a parte la passione per gli interessi comuni, non c’è alcun vincolo particolarmente stringente che lega tra loro le persone.

La fabbrica, specie una grande fabbrica, è invece qualcosa di diverso. Un luogo dove, dopo un po’, ci si conosce tutti, perché si entra e si esce più o meno alla stessa ora, si va in mensa insieme, insieme si rispetta un sistema di regole piuttosto stringenti.

Volendo essere un po’ coloriti e romantici, per alcuni è una grande famiglia, per altri una piccola prigione.

La fabbrica è un posto dove, pur essendo tutti uguali o quasi, ognuno cerca di ritagliarsi il proprio spazio di autonomia o privilegio, dove si incrociano sentimenti tra i più vari: amori, odii, ambizioni, antipatie, sotterfugi meschini, comportamenti infantili, ma anche gesti di solidarietà vera e grandi slanci ideali.

Un piccolo mondo in miniatura dove, nel bene e nel male, si è costretti a stare insieme; dove, come nei paesini, ci si può vicendevolmente affibbiare soprannomi terrificanti che faranno parte di te, tuo compiaciuto malgrado, per tutta la vita.

In fabbrica ci si deve sopportare, a volte sacrificare, perché la cosa più importante è riuscire a portare a casa quel sudato salario che è necessario per vivere.

La fabbrica però, a differenza del club, o dell’associazione di volontariato, del condominio, del circolo ricreativo, è anche un luogo dove c’ è una controparte; una controparte che può assumere i connotati astratti e fantozziani di una irraggiungibile e impersonale direzione aziendale, o quelli più prosaici e concreti del capetto arrogante, vigliacco e infantile che abusa della sua posizione per piccoli o grandi soprusi quotidiani.

Un luogo dove la lotta, lo sciopero – e qui sta il punto – significano sempre mettersi in gioco sul serio, in prima persona; significano perdere qualcosa nell’immediato per provare a conquistare condizioni migliori per il futuro: per se stessi o per i propri figli.

L’espediente della delega a qualcun altro, della fuga dalle proprie responsabilità può reggere, ma solo fino a un certo punto. A un certo punto la faccia ce la devi mettere.

E’ un luogo, la fabbrica, dove il passato e il futuro devono per forza dialogare (giovani e vecchi, apprendisti e lavoratori esperti) e dove il destino di ognuno è legato, più di quanto spesso si pensi, al destino degli altri.

Non ci si può permettere il lusso di lasciare indietro nessuno. I più deboli, gli svantaggiati, i più lenti e gli impacciati sono parte di noi. Se li lasciamo indietro, se non li difendiamo, sappiamo che prima o poi saremo tutti più deboli: una volta attaccati gli ultimi, si passerà ai penultimi e così via.

La fabbrica è quindi una comunità perché, tra le tante cose, tiene insieme un sistema di valori assai complesso. Non si tratta solo di lavoro e salario. Perdere una fabbrica significa perdere un intero mondo relazioni sociali, storie e legami personali.

Nessuno si illude. Non tutti i lavoratori capiscono queste cose fino in fondo, anche perché le aziende negli anni hanno lavorato molto (con un mix di lusinghe e minacce e propaganda) per imporre il proprio sistema di valori, il proprio modo di vedere il mondo, e il libro di Calosi e Guarino mette chiaramente in luce questo aspetto.

A tal proposito è interessante la scelta di strutturare alcune parti del racconto come il coro di una tragedia greca, rimodulando in termini del tutto inconsueti il canovaccio del teatro classico: “un insieme corale di voci che via via giungono, completano, chiariscono….”. Anche il titolo “La fabbrica che non volle chiudere” suggerisce al lettore come il soggetto, la fabbrica appunto, sia quasi una realtà viva e dotata di volontà: un espediente letterario che ho trovato molto efficace.

Al centro della scena vi è poi la descrizione della vicenda, l’intervista a Daniele Calosi: dalla decisione scellerata dell’azienda alla reazione dei lavoratori, passando per le difficilissime trattative sindacali condotte da Calosi e dalle RSU.

Qui la riflessione si fa densissima. Lo sguardo di Calosi sulla Bekaert, si allarga a al paese, all’assenza di politiche industriali, all’insufficiente capacità di visione della classe politica.

E’ uno sguardo lucido, preoccupato, ma allo stesso tempo orgoglioso e mai rassegnato. Calosi sa, e lo rivendica con orgoglio, che la classe lavoratrice avrebbe in se stessa tutte le risorse per riuscire a cambiare le cose radicalmente….se solo fosse cosciente dei propri mezzi.

Se solo riconquistasse una coscienza di classe, direbbe Marx.

Al di là del risultato della lotta in sé – la vertenza non è ancora chiusa – un altro messaggio emerge con forza dal bel libro di Calosi e Guarino: chi lotta alla fine non perde mai.

Nel caso della Bekaert non solo i lavoratori non hanno perso, ma con il loro esempio ci hanno insegnato talmente tanto (umiltà, coraggio, creatività, intraprendenza, preparazione, tenacia) che questo di per sé vale già come una vittoria.

G.B